2022年11月,中國財經報頭版頭條相繼以《源頭活水出新安》《“皖美”秀出新風尚》為題,對新安江流域生態補償機制及安徽財政助力鄉村振興做了深度報道。其中,作為黃山生態治理最重要的章節,由中環潔承接、覆蓋黃山市全域的農村生活垃圾治理項目在文中被多次提及,這是自2019年該項目落地實施以來,再次被當作城鄉環境治理、“綠水青山就是金山銀山”的典范在國家級媒體被報道。同時,11月19日至20日在江西南昌舉行的中國生態文明論壇年會上,安徽省城建設計研究總院院長吳東彪也以該項目為例,就安徽省農村生活垃圾治理工作做了分享。

環境治理的“黃山模式”正在成為一種現象級的存在。

全域覆蓋,從數字變化看數治效果

116萬人口、9188平方公里地域、96平方公里水域、101個鄉鎮、692個行政村、600余條河流、3萬個露天垃圾池……這是黃山農村全域的部分數字。7169個網格、2674臺各類車輛、42萬個各類垃圾容器、157艘各類大中小型打撈作業船只、4000余就業崗位、3000多套作業物聯網設備……這是中環潔2019年進駐黃山后帶來的部分新數字。

黃山中環潔將9188平方公里的作業范圍劃分為8個區域,設置7169個作業單元格,基于單元格建立綜合管理、三級巡檢管理體系,利用標準化崗位職責及流程推動智慧環衛系統落地應用,同時,現場設定7791個收集點,建立229個收集崗位,各村莊按片區精細劃分保潔員作業范圍,明確保潔員作業內容、作業標準,實現一線人員網格化管理。

垃圾收運從源頭抓起,取締原有近3萬個露天垃圾池,采用“垃圾桶—電動保潔車—白鋼箱/垃圾桶群—勾臂車/側掛桶收集車—壓縮站—焚燒發電廠”統一規范的作業鏈條,購置專業作業車輛468輛,確保運輸全程密閉垃圾不落地,從收運至末端焚燒發電廠,實現100%無害化處理。針對山多林密、村落和人口分散的現狀優化轉運路線,根據運距和垃圾量,沿線配套建設小型中轉站、中心站等40座,按照直收直運、轉運站轉運設定了40條運轉線路,有效解決了生活垃圾收轉運難題。

保潔作業網格化、垃圾轉運密閉化、管理調度數字化。“崗位層級化管理的垃圾收運全流程管理系統”依托物聯網、車載GPS、大數據等新一代信息技術,實現了服務區域垃圾收運全覆蓋、作業質量可視化監管、成本自動化分析、員工績效考核透明化,統一指揮的轉運調度系統實現中轉站預約、車輛統一調度、司機接單全流程線上化運行,轉運作業可追溯,績效可核算。形成一個可以不斷迭代優化的管理閉環生態,同時實現員工自驅、質效可控的目標。

水域治理,對不同場景用不同模式

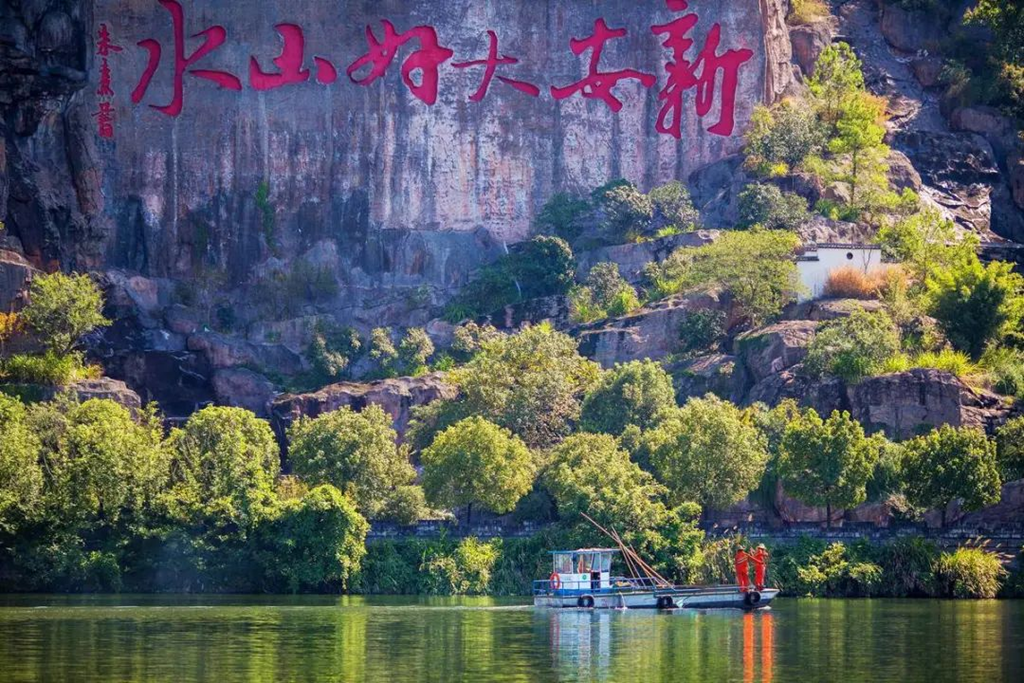

新安江流域試點是全國首個跨省生態補償機制試點,黃山中環潔因地制宜,根據黃山市水域分布特點,建立了水域保潔網格化管理機制,制定溝渠、支流、主流、汛期應急4個場景作業模式,組建專業化水域保潔隊伍及汛期應急打撈小組,投入大中型專業機械化水域打撈船舶及各類小型打撈作業船157艘,并配置全封閉收運車輛,及時清運垃圾。利用無人機對河道水面進行全流域巡查,船只和車輛安裝GPS及監控視頻,通過智慧管理信息平臺,實現作業船只及作業效果的實時監管,發現問題及時督辦整改,持續優化作業質量。以達到“水面無漂浮廢棄物、河渠無垃圾、水中無障礙”的水面保潔標準。在成功實現陸地垃圾不入水的同時,確保水面雜物不入下游。

和諧共生,從最美鄉村到最美城市

中環潔黃山項目自實施以來,黃山市農村垃圾久治不愈的歷史問題得到有效解決,大幅改善農村垃圾亂丟亂倒的落后面貌,陳年積存垃圾的問題得到根治;新安江水域治理效果明顯,有效控制陸上垃圾流入河道,全市人居環境得到徹底改善,極大提升了當地人民群眾的幸福感。

中環潔通過數字化科學管理手段推進的黃山環境治理一體化項目取得良好生態及社會效益,在黃山,綠水清山成為了真正的金山銀山,產業生態化與生態產業化相輔相成、和諧共贏。以“席地而坐”的西遞景區為代表,隨著生態宜居、環境的改變帶動了旅游為主的產業興旺發展,生態產業化已成為黃山鄉村振興的“綠色動能”。

作為全國文明城市、國家衛生城市和中國最具生態競爭力城市,如今黃山正在籌備全力打造“全國最干凈城市”,而由中環潔負責、占全市面積95%的黃山全域農村治理項目已為最美鄉村鋪設了“綠色底蘊”,我們相信“最干凈城市”的目標也一定能實現。